最近は、芸能人でも色々な方が資格試験に挑戦されている話を聞きます。テレビやSNSでもやれ転職だ、リスキリングだ、と話題に挙がることが増えてきたように感じます。

この様な話を聞いて、「私も何か勉強しようかな」と考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、人気の資格は「受験者のレベルが上がって、年々試験の難易度が上がっている」。もしくは「数時間の講習を受ければ誰でも取得できるので、転職需要が高くない」の二極化されている印象です。

そのため、今回は、資格の勉強を始めようという方々に向けて、個人的におすすめのマイナー資格を2つご紹介します。マイナーなので、難易度はそこまで高くなく、かつ転職での需要のある資格を厳選しました。

何か資格を取りたいけど、どんな資格が良いか分からない。

できれば独学で合格できて、転職でも需要のある資格が取りたい!

この様なお悩みを抱えている方はぜひ最後までご覧ください。

建設業経理検定2級

まず紹介するのは、建設業経理検定2級です。

この資格は、一般財団法人 建設業振興基金が運営している民間資格で、具体的には“建設業経理に関する知識と処理能力の向上を図るための資格試験”です。

試験は毎年、上期(9月)と下期(翌年3月)に行われており、難易度によって1級から4級があります。 ※上期は、1級と2級のみ実施。

資格のおすすめポイント

・受験資格がない。

・1級、2級の合格者は、その合格した日から5年を経過する日が属する年度の年度末までは、経営事項審査における「公認会計士等の数」において評価される。

※5年経過後は「登録経理講習」を修了することで評価対象になります。

経営事項審査とは、建設業において、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。国土交通大臣が登録した経営状況分析機関による審査を受け、点数が高いほど公共工事受注の入札の上で有利になります。

すなわち、特に公共工事の受注を行う建設会社では、財務部・経理部の人間を一人でも多く建設業経理検定1級・2級の取得者にしたいのです。

また、会社によっては、建設業経理検定1級・2級の合格者に資格手当を出すところもあります。

受験資格も無いので、誰でも受験することができるのが良いですよね!

建設業経理検定2級の難易度

建設業経理検定2級の合格率は40%です。

合格率が50%を切ると「難しいのではないか…」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、この数字は「会社から受けろと言われた」イヤイヤ受験組や「今回は、模試のつもりで受けに来た」記念受験組を母集団に含めています。

そのため、きちんと受験勉強をした人は必ず合格できる程度の難易度だと思って大丈夫です。

また、他の似た資格との合格率と難易度を比較してみると、日商簿記検定3級と同じくらいの難易度、日商簿記検定2級の方がやや難しいことが分かります。

日商簿記3級(40%)= 建設業経理検定2級(40%)< 日商簿記検定2級(25%)

建設業経理検定は独学で合格できる?

基本的に日商簿記3級の知識を前提にしているので、初めて簿記に触れる人は、先に日商簿記検定3級、もしくは建設業経理検定3級・4級の勉強をしましょう。

すでに日商簿記検定3級を持っている人や、普段経理部門で働いており基本的な簿記の知識がある人は、いきなり建設業経理検定2級を目指してしまってもOKです。

特に建設業界に務めたことがある人であれば、勘定科目のイメージがしやすいので、有利に勉強を進められるでしょう。

勉強時間の目安として、初学者であれば80~100時間。勉強期間としては2~4か月程度で合格できると言われています。

★フルタイムで働いている人やワーママなど、なかなか勉強時間が取れない人に向けたルーティン紹介も今後このブログで行う予定です。

最近は、Youtubeなどで無料の解説動画を出してくれている人や、独学用のテキストも数多く販売されているので、独学での合格も全然夢ではありません!

建設業経理検定2級の勉強をしてみて自分に自信が付いたら、続けて建設業経理検定1級にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

衛生管理者(第一種・第二種)

次に紹介するのは、衛生管理者です。

業種によって、第1種と第2種に分かれています。

第1種は主に製造業、医療業など有害業務(有害な化学物質を使用や、騒音や震動等が多い労働環境がある業務)を行う業種においても、幅広く衛生管理責任者になれる資格です。

一方第2種は、金融業や情報通信業、小売業など有害業務を伴わない業種において、衛生管理者になれる資格です。

衛生管理者とは、職場で働く労働者の安全や健康を守るために、職場環境を良くしたり、労働者への安全衛生教育を行ったりします。

衛生管理者のおすすめポイント

・毎月複数回、全国で試験を行っているので、1年に何度も挑戦しやすい。

・必置資格である。

必置資格とは、特定の条件を満たした職場において、法律によって必ずその資格を持っているものを配置することを義務付けられている資格です。

衛生管理者の場合、「常時50人以上の労働者がいる事業所(支店や営業所含む)には、必ず1人以上の専属の衛生管理者を配置しなくてはならない。」と労働安全衛生法で定められています。

すなわち、これから新規支店をオープンするなど規模を拡大する予定の企業や、専属の衛生管理者が退職してしまった企業などは、衛生管理者の資格を持つ人材が欲しくてたまらないということです。

実際の求人情報を見ても、必須条件や歓迎条件の中に衛生管理者の資格保有者を入れている企業は少なくありません。

衛生管理者試験の試験難易度

衛生管理者試験の難易度は、第1種が45%前後、第2種が50%前後と、第1種の方が少し難しくなっています。これは、試験範囲に有害業務の内容が含まれるためです。

有害業務以外の出題範囲は、第1種も第2種も労働基準法や労働安全衛生法、労働生理、労働衛生です。

試験範囲も広くなく、常識で解ける問題や中学生の時に勉強した生物の内容と似ているので、ほとんどの人が抵抗なく勉強できると思います。

第1種、第2種のどちらを受けるかは、その人が属している業界が何なのかによって変わってきますが、個人的には第1種を受けることをおすすめします。

理由としては、第1種の方が全ての業界において衛生管理者になることができるため、転職における汎用性が高く、企業からの需要も高いためです。

衛生管理者試験は独学で合格できる?

衛生管理者試験は、関係法令、労働衛生、労働生理の各科目の点数が40%以上、かつ全体の得点が60%であれば合格です。

こちらも必置資格であるがゆえに、職場から言われてイヤイヤ受けに来ている人が合格率を下げている印象です。

2~4か月ほど集中して勉強すれば、フルタイムで働いている人でも独学で十分合格できます。実際に、私も初学者ながら独学で第一種衛生管理者試験に一発合格することができました!

私が勉強したときに使用したテキストや勉強方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

衛生管理者試験の注意点

衛生管理者試験を受けるにあたって、下記の2点には注意が必要です。

年に何度も試験が実施されるため、モチベーションが下がりがち

「次もあるし、今回合格しなくてもいいや」と、なかなかモチベーションが上がらず、ダラダラと勉強を続けてしまう人がいます。

しかし、受験費用もタダではないため、「一発で合格する!」「○月までには合格する!」と明確な目標を立てて試験に臨むようにしましょう。

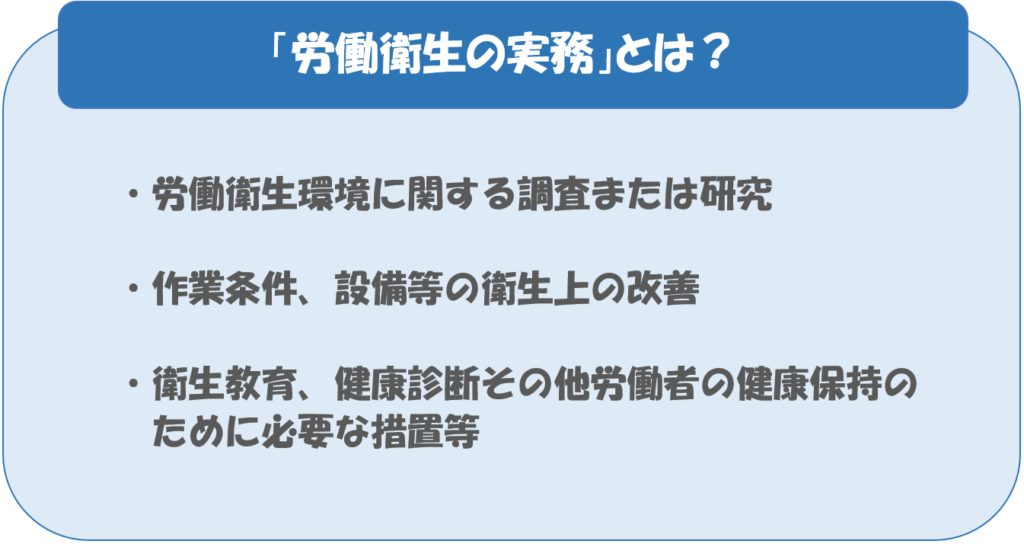

衛生管理者試験を受けるには、労働衛生の実務経験が必要

大卒・短大卒の人は1年以上、高卒の人は3年以上学歴関係ない場合は10年以上の労働衛生に関わる実務経験が必要です。

文字にすると難しそうなこの実務経験についてですが、実は経験として認められる業務範囲がかなり広いのです(事務所の掃除やデスク周りの整理整頓でもOK)。

そのため、一定の期間、普通に社会人として働いている人はまず条件クリアしていると思って良いでしょう。

もし気になる場合は、労働衛生技術協会に確認してみると安心です。

また、会社に所属している人は「事業者証明書」の提出が必要です。試験に申込む際は、総務部や人事部に頼んで所定の事業者証明書を書いてもらってください。

まとめ

今回は、フルタイムワーママなどなかなか勉強時間が取れない人でも、独学一発合格が狙える資格のうち、地味だけど転職需要のある資格を2つ紹介しました。

どちらも全く勉強せずに受かるほど甘くはないですが、数か月勉強すれば合格できる資格です。

これらの資格を登竜門にして、より難しい上位の資格に挑戦するも良し、取った資格を転職に生かすも良しです。

何より、資格試験に合格することで自分に自信がつきます!

これを機に、ぜひ資格取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

コメント